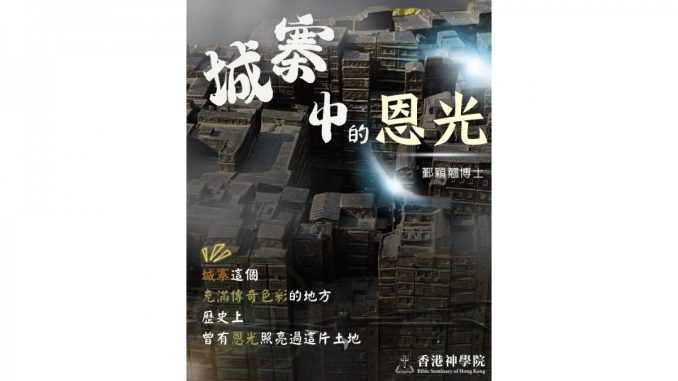

近日,得獎電影《九龍城寨之圍城》再次上映。一年前,當這套電影推出後,城寨這個充滿傳奇色彩的地方再度成為焦點,許多基督徒也重新關注到宣教士潘靈卓(Jackie Pullinger)昔日在城寨的工作,其著作《追龍》在基督教書室更成為了暢銷書。她以服侍「窮人中最窮苦的人」(the poorest of the poor)為使命,在城寨中幫助吸毒者、黑幫少年、妓女和露宿者,將基督的愛帶給他們,其無私付出使她獲得「港版德蘭修女」的稱譽。

除了潘靈卓的工作,城寨歷史上也曾出現其他基督教事工。今天九龍寨城公園裡有四塊太湖石,紀念五位曾對城寨居民作出貢獻的傳道人:鄺日修、劉知三、潘靈卓,以及韋麟趾(Rick Willans)和韋真示東(Jean Stone Willans)夫婦。其中最早開展事工的是香港聖公會牧師鄺日修,他在1900年代於城寨開辦「廣蔭院」(正門門旁牆上寫著「耶穌教窮人院」[1])、學校和藥局,為貧苦大眾服務。今天公園內的舊衙門,門楣上刻有“ALMSHOUSE”字樣,標誌著當年窮人院的所在地。

另一位華人傳道者劉知三是中華傳道會的牧師,他在1950年從內地移居香港,在孤苦的生活中認識了基督信仰,並在信主後不久已接受神學裝備,期間也開始進入城寨工作。[2] 1950年代初,隨著大陸變色,大量內地人湧入香港,城寨人口迅速增加。中華傳道會開始關注到這裡的需要,並在1952年開展佈道工作,最初以流動露天佈道形式進行。後來,一位老姊妹借出家中小廳,讓中華傳道會得以開辦「西頭村佈道所」。當時香港聖經學院(香港神學院前身)剛成立不久,佈道所的福音工作由學院和九龍城福音堂(活水堂前身[3])共同承擔。[4]

那時城寨內的海洛英(白粉)貿易日益猖獗,吸毒者眾。雖然當時仍有人吸食鴉片,但由於白粉價格相對低廉,而且吸食工具簡單,許多窮困潦倒的人轉而吸食白粉,並因吸食過量而昏厥。佈道同工每次進入城寨,總在暗黑的街巷中看到死屍橫陳,尤其是公廁附近。[5] 1956年,中華傳道會在城寨龍城路開辦「慈光贈診所」,不僅為貧病者贈醫施藥,也為吸毒者提供戒毒治療。診所上層還為吸毒者子女開班,讓孩子有一個棲身的避風港,並在其中認識基督的愛和盼望。[6]

1960年,中華傳道會在龍津道一棟四層高唐樓成立「中華傳道會福音中心」,上述佈道所和診所合併於福音中心,並分別更名為「恩光福音堂」和「恩光贈診所」。[7] 福音堂每週均有佈道、崇拜和主日學等聚會,並設有慕道查經班。除了佈道所和診所,1953年在九龍城南角道開辦的「九龍城福音堂平民義學」亦遷入福音中心,[8] 並易名「德成分校」,最後改名為「恩光學校」。學校提供幼稚園至小六教育,學生多數來自城寨。[9]

後來,福音堂併入附近的活水堂,診所則遷至油塘灣,因為診所的醫生對吸毒者經常故態復萌感到失望。此後,福音中心便主要由學校使用。[10] 在龍蛇混雜、罪惡淵藪的城寨,良好的品德教育發揮了很重要的作用,使孩童不致誤入歧途。而校內的福音工作,也使恩光照亮這片土地,拯救了不少迷失的小靈魂。

(待續)

註釋:

1. 吳邦謀:《從啟德赤鱲角》(香港:中華書局,2022),頁40圖片。

2. 格雷格‧吉拉德、林保賢:《黑暗之城:九龍城寨的日與夜》(香港:中華書局,2015),頁310。

3. 最初為1951年在西頭村竹娘街一石屋創辦的「西頭村福音堂」,翌年遷至九龍城南角道,易名「九龍城福音堂」,1964年再改名為「活水堂」;〈活水堂史略〉,《中華傳道會銀禧紀念特刊》(香港:中華傳道會,1968),頁8。

4. 金振宇:〈中華傳道會恩光福音中心〉,《中華傳道會銀禧紀念特刊》(香港:中華傳道會,1968),頁248。

5. “Drug Victims Rescued from Living Hell,” Crusade (July-August 1958), p. 3.

6. “Further Work,” Crusade (July-August 1958), p. 10.

7. 金振宇:〈中華傳道會恩光福音中心〉,頁24。

8. 〈福音中心〉,《傳道通訊》創刊號(1960年7月),頁45。

9. 金振宇:〈中華傳道會恩光福音中心〉,頁24。開幕時,學校已招收了260名學童;〈福音中心〉,頁45。

10. 金振宇:〈中華傳道會恩光福音中心〉,頁24;及格雷格‧吉拉德、林保賢:《黑暗之城》,頁310。

鄞穎翹博士 (神學及歷史科副教授)